Männlichkeit – Wikipedia

Männlichkeit beschreibt die Summe der Eigenschaften, die für den Mann als charakteristisch gelten. In der Wissenschaft beschäftigen sich vor allem die Evolutionspsychologie und die Gender Studies mit Männlichkeit. Bei den Gender Studies wird Männlichkeit als Konstrukt gesehen, das sich historisch wandelt und kulturell variiert. In der Biologie wird Männlichkeit auch auf den Einfluss von Hormonen, insbesondere Testosteron, zurückgeführt.

Was jeweils unter „Männlichkeit“ verstanden wird, hängt stark vom Kontext und der Perspektive derjenigen ab, die den Begriff gebrauchen. Die althergebrachte umgangssprachliche Bedeutung des Begriffs geht zumeist in Richtung Virilität (lateinisch virilis „männlich“) im Sinne von männlicher Stärke, männlich-erotischer Ausstrahlung, oder auch Zeugungsfähigkeit („Manneskraft“). Der verwandte und kaum noch gebrauchte Begriff Mannbarkeit aus der gehobenen Umgangssprache bezeichnet die Geschlechtsreife eines jungen Mannes, während Mannhaftigkeit synonym für Tapferkeit verwendet wurde. Im entsprechenden Kontext werden oft bestimmte Eigenschaften des männlichen Körpers als Sinnbild von Männlichkeit interpretiert. So gelten körperliche Größe, eine ausgeprägte Muskulatur, eine tiefe Stimme, breite Schultern, markante Gesichtszüge (insbesondere das Kinn) und eine starke Körperbehaarung (insbesondere der Brust) als typisch männliche Merkmale.

Forschung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männlichkeit war lange kein Gegenstand der Forschung. Mit dem Beginn der Frauenforschung erschien es zunächst, als ob nur Frauen bzw. Weiblichkeit mithilfe der Forschungskategorie Geschlecht bzw. Gender untersuchbar seien (Geschlechterforschung) und nur sie Geschlecht bzw. Gender hätten.[1]

Der amerikanische Männer- und Männlichkeitsforscher Michael Kimmel vertritt die These, dass die traditionelle Unsichtbarkeit von Männlichkeit lange eine bewusste oder unbewusste Strategie der Machtsicherung dargestellt habe: „Indem implizit oder explizit abgelehnt wurde, dass die Kategorie Gender überhaupt auch für Männer gilt, konnten diese sowohl einem prüfenden Blick als auch Kritik und Veränderung entgehen“. Laut Kimmel wissen die Männer meist nicht einmal, welche Fragen sie zu stellen hätten, um Männlichkeit jenseits der Körper, Ideale und Stereotype sichtbar und wissenschaftlich erforschbar zu machen.[2]

Mittlerweile hat sich Männlichkeit in immer mehr Wissenschaftsdisziplinen zum Forschungsthema entwickelt – seit den 1980er Jahren in den USA, seit den 1990er Jahren in Deutschland. Die Forschungsgebiete sind jedoch oft singulär und nicht multidisziplinär miteinander verbunden. Eine Ausnahme stellen die USA dar, in der sich die Männlichkeitsforschung seit den 1980er Jahren in einer multidisziplinären Phase befindet. Die Literaturwissenschaftler Stefan Horlacher et al. meinen dazu in einem Handbuch zum Thema Männlichkeit, das Verständnis in vielen Wissenschaftsdisziplinen basiere bis heute noch auf „vermeintlich eindeutigen Definitionen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die häufig noch immer voreilig auf augenscheinlich biologische oder gar genetisch determinierte Fakten reduziert werden“.[1]

Soziologie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Innerhalb der binären Geschlechterordnung steht Männlichkeit dem Begriffspol Weiblichkeit gegenüber und ist wie diese ein kulturell-ideologisch verdichtetes Verständnis (im Gegensatz zum „Mannsein“, welches die tatsächlich gelebte Vielfalt repräsentiert). Die über Männlichkeit den Männern zugeschriebenen Eigenschaften unterliegen unter anderem dem kulturellen und sozialen Wandel (vgl. Weib und Frau); sie werden mit den biologisch männlichen Merkmalen als verbunden angesehen (vgl. Männchen). Inwieweit diese Zuschreibungen für sozialisiert oder angeboren (oder sogar „natürlich“ bzw. „göttlich gewollt“) erachtet werden, unterliegt ebenfalls dem sozialen Wandel. Unterschiedliche Religionen, Weltanschauungen und wissenschaftliche Positionen bieten dazu verschiedenste Modelle als Antworten an. Im wissenschaftlichen Bereich beschäftigen sich vor allem die Gender Studies und die Evolutionspsychologie mit diesen Fragen.

„Männliches“ Handeln und Verhalten wird eingehender – auch im Kulturvergleich – in der soziologischen Rollentheorie behandelt. Bei der Erforschung der Beweggründe hinter der Klimawandelleugnung beschreibt die „Petromaskulinität“ ein möglicher Zusammenhang zwischen Männlichkeit und dem Festhalten an fossilen Energien.

Hegemoniale Männlichkeit

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die aktuelle Geschlechterforschung spricht seit den Publikationen der australischen Soziologin Raewyn Connell von Männlichkeit auch in der Mehrzahl, d. h. von „Männlichkeiten“. Connell beschreibt Männlichkeit als „eine Position im Geschlechterverhältnis; die Praktiken, durch die Männer und Frauen diese Position einnehmen, und die Auswirkungen dieser Praktiken auf die körperliche Erfahrung, auf Persönlichkeit und Kultur.“[3] Sie erarbeitete in historischen und kulturellen Analysen, dass es nicht nur eine, sondern viele Ausprägungen von Männlichkeit gebe, die auch in ein und derselben Kultur gleichzeitig existieren könnten. Jene, die in einer Kultur als vorherrschend akzeptiert wird, wird von ihr, in Anlehnung an Antonio Gramsci, Hegemoniale Männlichkeit genannt. Davon abweichende Männlichkeiten nennt Connell „marginalisierte Männlichkeiten“. Im deutschsprachigen Raum wurde das Konzept von Michael Meuser mithilfe des Konzepts des Habitus nach Pierre Bourdieu erweitert. Nach Meuser ist der „männliche Habitus“, also „das Gefüge männlicher Einstellungen, Haltungen und Praktiken - auch in der (Spät-)Moderne zutiefst von ,vormodernen’ Strukturen geprägt: von der Asymmetrie der Geschlechter in Arbeitswelt und Privatheit, von der Aufrechterhaltung einer hegemonialen Vormachtposition der Männer sowie der (Rück-)Vergewisserung männlicher Identität in einer durch männliche Dominanz charakterisierten Tradition.“[4]

Archäologie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Archäologie wird männliches Verhalten in beispielsweise der Steinzeit untersucht. Diese Untersuchungen erlangen auch dadurch eine Relevanz, dass geschlechtsspezifische Rollenverteilungen der Steinzeit mitunter als Erklärung für heute existierende Geschlechterunterschiede herangezogen werden. In früheren Untersuchungen wurden Männer als stärker, aggressiver, dominanter und aktiver dargestellt. Männer wurden hauptsächlich als für die Jagd großer Tiere und das Bearbeiten härterer Materialien zuständig gesehen. Linda R. Owen hält diese Darstellungen jedoch für zu einseitig und als Symptom einer Projektion moderner Annahmen über Geschlechterrollen auf die Vergangenheit. Durch die schlechte Datenlage, die Verallgemeinerung zeitgenössischer, teilweise verzerrter ethnographischer Untersuchungen zu Jägern und Sammlern und eurozentrische Vorstellungen über Geschlecht bei der Interpretation archäologischer Funde sei ein verzerrtes Bild über Geschlechterrollen entstanden. Neuere Forschungen anhand von Primärquellen zeigen ein differenziertes Bild männlichen Verhaltens in der Steinzeit und betonen die Rolle der Männer für die Kindererziehung, das Sammeln von Pflanzen und bei der Kleintierjagd. Gleichzeitig weist Owen (2016) auf die noch große Unsicherheit in den Daten hin, wodurch keine abschließenden Urteile über das männliche Verhalten in der Steinzeit gezogen werden könnten.[5] (siehe auch: Jäger und Sammler #Arbeitsteilung)

Politikwissenschaft

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seit 1991 gibt es in der DVPW einen Arbeitskreis Politik und Geschlecht. Im Jahr 2000 stellte Peter Döge allerdings fest, dass eine systematische Betrachtung von Männlichkeit und Geschlecht insbesondere in der deutschen Politikwissenschaft ausgeblieben sei.[6] Innerhalb der Disziplin und aus einer feministischen Perspektive wird einerseits kritisiert, dass Teildisziplinen wie die Internationalen Beziehungen oder die Politische Theorie über lange Zeit männerdominiert und männerzentriert gewesen seien,[7][8] aber auch die Politikwissenschaft insgesamt bezeichnet Bettina Lösch als androzentrisch, „d.h. an Männlichkeit orientiert (Mensch wird grundsätzlich als Mann vorausgesetzt)“.[9] Die Ursache für die Nichtberücksichtigung von Gender innerhalb der Disziplin sieht Birgit Sauer in einer „männerbündischen Personalrekrutierung“ und einer „männlich-hegemonialen Themenselektion“.[10] Insbesondere durch die feministische Politikwissenschaft und durch die Erkenntnisse der kritischen Männerforschung gerieten in den letzten Jahren allerdings auch Geschlecht und Männlichkeit in den Fokus politikwissenschaftlicher Analysen. Untersucht werden z. B. die Verwobenheit von Männlichkeiten und Konzepten wie dem Staat, Staatsbürgerschaft und Demokratie[11] oder innerhalb der Internationalen Beziehungen Zusammenhänge zwischen Männlichkeiten und Gewalt.[12] In diesem Kontext wird einerseits betont, dass Gewalt hauptsächlich von Männern ausgehe, andererseits aber auch darauf verwiesen, dass Gewalt durchaus auch von Frauen ausgehen kann und dass „Männer“ und „Frauen“ je nach Kontext unterschiedlich verstanden werden müssen.[13]

Rechtsextremismusforschung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Zusammenhang von Männlichkeit und Rechtsextremismus wird innerhalb der Disziplin kaum untersucht. Zwar sind mehr Männer als Frauen im Rechtsextremismus aktiv, Studien konzentrierten sich aber vor allem auf rechtsextreme Frauen und widerlegten eine verbreitete Annahme, Rechtsextremismus sei selbstverständlich männlich.[14] Seit Beginn der 2000er-Jahre beschäftigten sich aber im deutschsprachigen Raum immer wieder einzelne Untersuchungen mit Männlichkeit im Rechtsextremismus und integrierten Ansätze der kritischen Männlichkeitsforschung.[15] Die Kategorie Männlichkeit sehen Robert Claus et al. „als konstitutiv für rechtsextreme Phänomene, ihr ideologisches Gerüst, ihr Handeln, ihre Agitation und Mobilisierung“.[16] Heribert Schiedel sieht den Rechtsextremismus als Versuch, „,Männlichkeit' zu restitutieren und zu renaturalisieren“.[17]

Wolfgang Wippermann – teils im Anschluss an Klaus Theweleit – sieht im faschistischen Leitbild von Männlichkeit eine besondere historische Phase der Entwicklung des Konzepts von Männlichkeit in Deutschland: Im Kaiserreich war Männlichkeit eng mit dem Konzept der Ehre verbunden; der den Oberschichten entstammende deutsche Mann – im Idealfall der Offizier – war satisfaktionsfähig; er duellierte sich, um seine Ehre zu beweisen; er war hierarchisch orientiert und staats- bzw. kaisertreu und hegte eine gewisse Achtung vor Frauen, auch wenn er sich auf seine sexuellen Privilegien berief. Die von Wippermann so genannte atavistische Männlichkeit war die der Freikorpskämpfer, die nach dem Ersten Weltkrieg weiterhin einem soldatischen Ideal folgten. Stand und Herkunft spielten für sie keine Rolle mehr; sie verachteten Frauen und waren in der Regel sexscheu. Die faschistische Männlichkeit richtete sich gegen die „unmännlichen“ Juden, Roma und Slawen. Die Rolle der Frau wurde auf die biologische Rolle als Gebärerin reduziert.[18]

Pädagogik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männlichkeit wird innerhalb der Pädagogik einerseits in Hinblick auf die Rolle pädagogischer Institutionen (insbesondere Schulen) auf Männlichkeitskonstruktionen und die geschlechtliche Sozialisation, anderseits in Bezug auf die Prägung pädagogischer Institutionen durch Männlichkeitsvorstellungen behandelt. Historisch waren viele pädagogische Konzepte über lange Zeit androzentrisch geprägt, wodurch sie selbst männliche Privilegien festigten. In der jüngeren Vergangenheit kam es aber zu einer Veränderung: Obwohl männliche Privilegien nicht vollständig abgebaut sind, scheint „Männlichkeit in der Institution Schule allerdings den Status einer nicht markierten Norm zu verlieren“, auch bedingt durch das mittlerweile leicht höhere Ausbildungsniveau von Mädchen bzw. Frauen gegenüber gleichaltrigen Jungen bzw. Männern. Der damit im Zusammenhang stehende öffentliche Diskurs um „Jungen als Bildungsverlierer“ erzeugte hierbei eine Wirkung auch auf die Erziehungswissenschaft und pädagogische Praxis.[19] In dem teilweise stark vereinfachend, populistisch, und essenzialistisch verkürzt geführten Mediendiskurs wird allerdings oft die lange bestehende Auseinandersetzung mit Jungen und Geschlechterrollen, insbesondere in der Jungen-geschlechtssensiblen Pädagogik, vernachlässigt.[20][21]

Psychologie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Psychologie in den 1950ern und den folgenden Jahrzehnten erfasste männliches und weibliches Verhalten anhand von durch Befragung ermittelten Eigenschaftslisten. Das Ergebnis waren auf Stereotypen basierte Vorstellungen von Männlichkeit wie „Aggression, Dominanz, Aktivität, Unabhängigkeit, Außenorientierung und logisch-rationalem Denken“ – im Gegensatz zu Stereotypen, die als weiblich eingeordnet wurden wie „Sensibilität, Anpassungsfähigkeit, Passivität, Sanftmut und Sicherheitsbedürfnis“. Vor dem Hintergrund der zweiten Frauenbewegung konfrontierten verschiedene Autoren die amerikanische Gesellschaft und Wissenschaften ab Ende der 1970er Jahre mit Widersprüchen zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Tatsächlich sei das Verhalten laut der Autoren geprägt gewesen von „selbstdestruktivem Verhalten, emotionaler Verarmung, Krankheitsanfälligkeit und früher Sterblichkeit“. Dies schaffte eine „neue Psychologie des Mannes“, in der männliches Verhalten nicht mehr frei von Zeit und Raum erfasst wurde, sondern als komplexe und teils widersprüchliche soziale Konstrukte.[22]

Die American Psychological Association gab 2017 Handreichungen für den psychologischen Umgang mit Männern und Jungen heraus, die die wissenschaftliche Forschung zum Thema bündeln und betonen sollten, dass eine Ideologie traditioneller Männlichkeit Männern und Jungen schadete.[23][24] Die späte Veröffentlichung wurde damit erklärt, dass (weiße) Männlichkeit lange Zeit die unhinterfragte Norm in der US-amerikanischen psychologischen Forschung und Praxis dargestellt hat: „prior to the second-wave feminist movement in the 1960s, all psychology was the psychology of men.“[25][26] Das hegemoniale, traditionelle Bild von Männern als stoisch, kompetitiv, dominant und aggressiv, führe z. B. dazu, dass Männer sich seltener psychologische Hilfe suchten, und häufiger risikoreiches Verhalten wählten.[25] In den Richtlinien und der psychologischen Forschung wird betont, dass Männlichkeiten soziale Konstrukte seien, die auf unterschiedliche Männer unterschiedlich wirkten.[27] Die Richtlinien fordern Therapeuten auf, dieser Vielfalt gerecht zu werden um eine bestmögliche Betreuung von Jungen und Männern sicherzustellen.[28]

Biologie und Medizin

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Anatomie und Entwicklungsbiologie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Begriff Männlichkeit wird in Humanmedizin und Humanbiologie bis heute primär reproduktionsbiologisch verwendet. Im Vordergrund stehen primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale. Anatomische und entwicklungsbiologische Charakteristika des Mannes sind seit langem bekannt und gut untersucht. Aktuell stehen genetische und genregulatorische Aspekte der Männlichkeitsentwicklung im Vordergrund der biologischen Forschung. Geschlechtsentwicklung wird als entwicklungsbiologischer Vorgang aufgefasst, der in der embryonalen Entwicklung zur Festlegung des körperlichen Geschlechts führt.[29]

Männermedizin

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erst seit kurzem werden gesundheitliche Konsequenzen des männlichen Geschlechts und Geschlechtshabitus (Geschlechtsrolle, Gender) erforscht. Dies hat neben der Andrologie zur Entwicklung einer Männermedizin geführt, die nicht nur auf geschlechtsspezifische körperliche Erkrankungen oder endokrine Störungen fokussiert, sondern auch auf Folgen typisch männlicher Verhaltensweisen. Da der männliche Habitus laufenden gesellschaftlichen Veränderungen unterliegt, muss die Männermedizin diesen Wandel untersuchen, wissenschaftlich begleiten und die therapeutische Behandlung laufend anpassen.

Auch Fallbeobachtungen und klinische Praxis belegen, dass soziale Faktoren für die Entwicklung männlicher Verhaltensmuster entscheidend sind. Beispielsweise zeigen Jungen, die nicht in die Pubertät eintreten, eine Vielzahl von Verhaltensweisen, die gesellschaftlich als „männlich“ eingestuft werden. Eine Abgrenzung von sozial erlerntem männlichen Verhalten und dem Einfluss des männlichen Hormonhaushalts ist nicht möglich. Beide Faktoren sind für die Entwicklung eines Verhaltensmusters, das gesellschaftlich als „männlich“ eingestuft wird, notwendig.

Männermedizin gehört zur Allgemeinmedizin und Inneren Medizin. Sie befasst sich mit der Gesamtheit männlicher Gesundheitsstörungen auch jenseits der Sexualorgane. Dagegen gehört die Andrologie zur Urologie und befasst sich mit Erkrankungen der männlichen Sexualorgane sowie deren hormoneller Regulation (Endokrinologie). Männermedizin befasst sich etwa mit der niedrigeren Lebenserwartung von Männern im Vergleich zu Frauen. Sie erforscht auch Erkrankungen, die bei Männern häufiger auftreten, wie etwa die koronare Herzkrankheit, für die vor allem gesundheitsschädliches Verhalten von Männern, wie Tabakkonsum, verantwortlich gemacht wird. Für die allgemein niedrigere Lebenserwartung gibt es eine Vielzahl an Einflussfaktoren, die noch unklar sind.[29]

Biologie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Biologie werden männliche Eigenschaften auch auf den Einfluss von Hormonen zurückgeführt, insbesondere Testosteron. Studien zeigen, dass Testosteron, dem man vor der Geburt im Mutterleib ausgesetzt ist, oft die männliche Geschlechteridentität und männliches Verhalten produziert. Auch soziologische Faktoren werden anerkannt, jedoch wird auch gerade die Interaktion zwischen biologischen und soziologischen Faktoren wissenschaftlich untersucht. Eine Studie aus dem Jahre 2000 kam einerseits zu dem Ergebnis, dass Frauen eher ein typisch „männliches“ Verhalten zeigten, je mehr Testosteron sie im Mutterleib ausgesetzt wurden. Andererseits wurde untersucht, wie stark die Erziehung der Mütter dieses Verhalten beeinflusste. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass bei Untersuchungsteilnehmern mit niedriger Menge an ausgesetztem Testosteron die Erziehung eine größere Rolle spielte, jedoch bei hohen Mengen an Testosteron die Untersuchungsteilnehmer eher unempfindlich auf die Art der Erziehung reagierten. Das Verhalten wurde stärker durch die Hormone bestimmt.[30]

In der Genetik werden genetische Faktoren auf das Ausbilden eines männlichen Verhaltens untersucht. Die Verhaltensgenetiker untersuchen hierbei das Verhalten von Zwillingen, Geschwistern und Familien mit adoptierten Kindern. Auf diese Weise erhoffen sich die Verhaltensgenetiker, Einflüsse der Umwelt von Einflüssen der Gene trennen zu können. Bei Zwillingen ist die genetische Übereinstimmung am größten, bei Familien, die zwei Kinder von jeweils fremden Eltern adoptiert haben, wachsen hingegen zwei genetisch sehr unterschiedliche Kinder in einer ähnlichen Umgebung auf. Hierbei werden komplexe mathematische Methoden angewendet, um die Einflüsse zu bestimmen. Im Jahre 1999 wurde eine Studie von Richard Lippa und Scott Hershberger veröffentlicht, die beispielsweise herausfand, dass 38 % der Variabilität bei der Verhaltenseigenschaft der Dominanz auf genetische Unterschiede zurückzuführen sei.[30]

In der Evolutionsbiologie werden Geschlechterunterschiede durch den Prozess der natürlichen oder sexuellen Selektion erklärt. Insbesondere der von Männern abweichende Elternaufwand wird zur Erklärung von spezifischen Strategien zur Partnerwahl und der damit verbundenen Verhaltensweisen herangezogen.[30] (siehe auch: Evolutionäre Psychologie #Unterschiede zwischen Frauen und Männern) Ob evolutionsbiologische Ansätze zur Erklärung menschlichen Verhaltens herangezogen werden können, ist jedoch umstritten.[31][32]

In der Neurobiologie werden die Gehirne von Frauen und Männern untersucht, um Rückschlüsse auf männliches und weibliches Verhalten zu erlangen. Zahlreiche Studien aus neuerer Zeit sahen Unterschiede in der Größe bestimmter Gehirnareale und versuchten daraus, Rückschlüsse auf männliches Verhalten zu ziehen. Über Ursache und Auswirkung dieser Unterschiede und ob diese überhaupt valide ermittelt wurden, besteht bisher Uneinigkeit.[29][33][34]

Studien, wie die von Richard A. Lippa von 2010[35], konnten die weitgehende Unabhängigkeit der geschlechtertypischen Verhaltensmuster vom kulturellen Hintergrund zeigen und widerlegten damit frühere Überlegungen, wonach Verhaltensstereotypen allein aus den Einflüssen der Umwelt resultieren würden. In der Biomedizin zog Markus Schubert 2016 das Fazit, es werde „immer klarer, dass die Verhaltensunterschiede zwischen Männern und Frauen nicht allein auf deren Erziehung und Umgebung zurückzuführen sind“. Gleichwohl seien noch viele Fragen auf dem Gebiet der Neurowissenschaften bezüglich Unterscheidung der Gehirnfunktionen offen. Hormonelle und genetische Einflüsse sieht er jedoch basierend auf den neusten Untersuchungstechniken und molekularen Ansätzen als die „wesentlichen Ursachen“ für die geschlechtertypischen Eigenschaften. Diese Forschungsergebnisse könnten dazu beitragen zu erklären, warum sich Männer verhalten „wie Männer“.[29]

Männlichkeit im westlichen Kulturraum

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Raewyn Connell lokalisiert die Entstehung der modernen Männlichkeitsvorstellungen im „langen“ 16. Jahrhundert zwischen 1450 und 1650. Als Ursachen dafür sieht sie kulturelle Veränderungen in den Städten, die auch mit der Veränderung des Einflusses der Religion im Zuge der Reformation einherging. Durch das Ende der mittelalterlichen Klöster sei die eheliche Heterosexualität als angesehenste Form der Sexualität gestärkt worden und durch den aufkommenden Individualismus sei in der Philosophie das Bild von Männlichkeit als „von Vernunft geprägte Charakterstruktur“ aufgekommen. Als zweiten wichtigen Faktor sieht sie die europäische Expansion in Amerika, in der das Bild des Konquistadors eng mit Männlichkeit verknüpft worden sei. Zudem sei durch das Wachsen der Städte und den aufkommenden Handelskapitalismus eine bestimmte Form von Männlichkeit institutionalisiert worden, indem die Unternehmerkultur und Arbeitsplätze „neue Formen geschlechtsbezogener Arbeit und Macht schufen und legitimierten“. In Folge auf die Kriege des 16. bis 18. Jahrhunderts sei zudem im Absolutismus eine „nie dagewesene Institutionalisierung männlicher Macht“ erfolgt. Seit dem 18. Jahrhundert und der dort durch den Landadel definierten Form hegemonialer Männlichkeit könne man deshalb von Männlichkeit im modernen Sinne sprechen, die in einer relativ festen Geschlechterordnung und in Abgrenzung von Weiblichkeit bestimmt sei. Die Männlichkeit des Gentry habe sich dann in den folgenden Jahrhunderten aufgespalten, wofür Connell insbesondere die „Infragestellung der Geschlechterordnung durch Frauen, die Logik des vergeschlechtlichten Akkumulationsprozesses im industriellen Kapitalismus und die imperialen Machtstrukturen“ verantwortlich macht.[3]

Merkmale

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die im westlichen Kulturkreis dem „Männlichen“ unausgesprochen oder ausgesprochen zugeschriebenen Stereotype sind:

- eher physische Merkmale:

- (Körper-)Kraft – demgegenüber „weiblich“: (Körper-)Schwäche, Schönheit

- markant, „eckig“ – demgegenüber „weiblich“: abgerundet, rund

- rohe Sinnlichkeit – demgegenüber „weiblich“: Zartheit, ganzheitliche Erotik

- eher charakterliche Merkmale:

- Mut, Risikobereitschaft und Abenteuerlust – demgegenüber „weiblich“: Familiensinn, Furchtsamkeit, Zaghaftigkeit

- Aggression im Sinne von aktivem Zupacken, Angriffslust bis hin zum Extrem: Gewaltbereitschaft – demgegenüber „weiblich“: Friedfertigkeit, Geduld, oder mentaler Widerstand beispielsweise in Gestalt von List

- Führungsanspruch, Dominanz, Verlässlichkeit – demgegenüber „weiblich“: Duldsamkeit, Fügsamkeit, Wankelmut

- Besonnenheit, Selbstbeherrschung, auch Gefühlskälte, Coolness – demgegenüber „weiblich“: Impulsivität, Warmherzigkeit

- eher mentale Merkmale:

- technische und organisatorische Fähigkeiten – demgegenüber „weiblich“: soziale Kompetenzen

- Rationalität, auch: Abstraktes Denken, Zielstrebigkeit, Eigensinn – demgegenüber „weiblich“: Einfühlsamkeit, Spontaneität, Anpassungsfähigkeit, Irrationalismus

Diese Zuschreibungen werden vielfach für archetypisch gehalten, während andere sie als stereotype Rollenerwartungen entlarven. Die Zuschreibungen sind eher naturwissenschaftlich geprägt und stehen im Gegensatz zu den Perspektiven der Genderforschung. Diese kritisiert sie auch mit einem ethischen Argument: Sie verletzten durch Beschränkung auf vorgefertigte Muster die menschliche Würde sowohl von Frauen als auch von Männern.

Solche Probleme verschärfen sich in einer Gesellschaft mit einer höheren Bewertung von Eigenschaften, die Männlichkeit zugeschrieben werden, gegenüber Eigenschaften, die Weiblichkeit zugeschrieben werden. Wenn diese sexistische Bewertungsproblematik dazu führt, dass „Männlichkeit“ zum Maßstab erhoben und „Weiblichkeit“ zur Abweichung gegenüber solcher Norm wird, wird in der Genderforschung von androzentrischen Geschlechterverhältnissen gesprochen.

Mode, Jugendkulturen, Werbung, Filme und andere Medien bieten immer wieder neue Männlichkeitsbilder und -ideale an und verstärken, variieren oder relativieren damit diese Zuschreibungen. Beispiele: die Filme Easy Rider und Terminator, der Mythos Cowboy (Westernromane, Film, Mode), der Marlboro Man der Werbung – aber auch als Relativierung der Hippie u. a. m.

Männlichkeit im kulturübergreifenden Raum

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

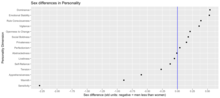

Verschiedene Meta-Studien konnten kulturübergreifende Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Verhalten feststellen.

Weibliche Männlichkeit

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Insbesondere Ansätze, die aus den Queer Studies stammen und von einem dekonstruktivistischen Verständnis von Geschlecht ausgehen, haben in neuerer Zeit neue Perspektiven auf Männlichkeit eingebracht, die Männlichkeit vom Körper losgelöst betrachten und Raum für Betrachtungen außerhalb der Geschlechterbinarität schaffen. Jack Halberstam prägte hier den Begriff „weibliche Maskulinät(en)“. In seiner Studie zum Thema betrachtete er z. B. Tomboys, Butch-Lesben, Dragkings oder transgender Menschen, die klassische Vorstellungen einer binären Geschlechterordnung aber auch Konzepte wie Mutterschaft in Frage stellen.[37][38] Eine Betrachtung weiblicher (und anderer „alternativer“) Männlichkeiten erlaube es erst, die Konstruktion von Männlichkeit nachzuvollziehen: „Masculinity [...] becomes legible as masculinity where and when it leaves the white male middle-class body.“ (dt. „Männlichkeit wird erst als solche verständlich, wenn sie den weißen, männlichen, Mittelschichts-Körper verlässt“).[39] Da Männlichkeit immer noch mehr soziale Macht zukomme als Weiblichkeit, würden weibliche Männlichkeiten gesellschaftlich noch weniger wertgeschätzt als männliche Weiblichkeiten.[37]

Krise der Männlichkeit

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eine „Krise der Männlichkeit“ steht in neuerer Zeit verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit (ähnliche Krisendiskurse lassen sich aber auch historisch, etwa im viktorianischen England finden) und dient dort einerseits dazu, auf gesellschaftliche Notlagen von Männern und Männlichkeit hinzuweisen, wird andererseits aber auch als „eine rhetorische Waffe gegen die angebliche Dominanz feministischer Definitionsmacht des Geschlechterverhältnisses“ eingesetzt.[40] Im angloamerikanischen Raum werden als Krisensymptome z. B. die Unfähigkeit von Männern über Gefühle zu sprechen, die erhöhte Suizidrate unter Männern und schlechtere schulische Leistungen von Jungen angenommen. Was aber genau unter dem Begriff verstanden wird, unterscheidet sich allerdings je nach Kontext.[41][42] In der Regel beziehen sich Männlichkeitskrisendiskurse aber auf „weiße, christliche, heterosexuelle Männer der Mittelschicht“ und hängen damit eng mit Konzepten hegemonialer Männlichkeit zusammen.[43] Über die Ursachen und Auswirkungen der vermeintlichen Krise sowie ihr tatsächliches Ausmaß bestehen weiter Unklarheiten und Kontroversen.[44] Ein weiterer Aspekt sind die sich verändernden sozioökonomischen Bedingungen: Die durch den Neoliberalismus bedingte „steigende Erosion des männlichen Normalarbeitsmodells“ mit Prekarisierung und Wohlstandverlusten kombiniert mit dem nach wie vor existierenden Stereotyp des männlichen Familienernährers erzeugten eine zunehmende Verunsicherung und „Ohnmachtsgefühle“, die es antifeministischen Akteuren erlaubten, diese als „Krise der Männlichkeit“ umzudeuten.[45]

Siehe auch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Männerforschung

- Neuer Mann

- Kritische Männlichkeit

- Männerbewegung

- Misandrie

- Geschlechterforschung

- Macho

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Handbücher

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2016.

- Sylka Scholz: Männlichkeitsforschung: die Hegemonie des Konzeptes „hegemoniale Männlichkeit“, in: Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden 2019, S. 419–428.

- Mechthilde Vahsen: Männlich/Männlichkeit/Männlichkeitsforschung. In: Renate Kroll (Hrsg.): Metzler Lexikon Gender Studies – Geschlechterforschung. Metzler, Stuttgart/Weimar 2002, ISBN 3-476-01817-2, S. 252 f.

- Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden 2019.

- Lucas Gottzén, Ulf Mellström, Tamara Shefer (Hg.): Routledge International Handbook of Masculinity Studies. London 2019.

- Christopher Fletcher, Sean Brady, Rachel E. Moss, Lucy Riall (Hg.): The Palgrave Handbook of Masculinity and Political Culture in Europe. 2018.

- Michael S. Kimmel, Jeff Hearn, Robert W. Connell (Hg.): Handbook of Studies on Men and Masculinities. London 2004.

- Y. Joel Wong, Stephen R. Wester (Hg.): APA Handbook of Men and Masculinities. Washington DC 2016.

Fachzeitschriften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Psychology of Men & Masculinities, Quartalsweise erscheinende Fachzeitschrift der American Psychological Association seit 2000.

- Men and Masculinities, Quartalsweise erscheinende interdisziplinäre Fachzeitschrift seit 1998.

- Masculinities A Journal of Identity and Culture. Halbjährlich erscheinende Fachzeitschrift der Initiative for Critical Studies of Masculinities (ICSM) seit 2014.

- NORMA: International Journal for Masculinity Studies. Quartalsweise erscheinende Fachzeitschrift, die aus dem Nordic Journal for Masculinity Studies hervorging, das ab 2006 erschien.

- Journal of Bodies, Sexualities, and Masculinities. Interdisziplinäre Fachzeitschrift seit 2020.

- Masculinities & Social Change MSC bzw. Masculinidades y cambio social. Viermonatlich erscheinende interdisziplinäre Open-Access-Fachzeitschrift über Männlichkeit in Spanien und Lateinamerika seit 2012.

Grundlagenliteratur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Lothar Böhnisch: Männliche Sozialisation. Eine Einführung. Juventa, Weinheim 2004, ISBN 3-7799-1372-0.

- Ute Frevert: „Mann und Weib, und Weib und Mann“. Geschlechter-Differenzen in der Moderne. München 1995, ISBN 3-406-39200-8.

- Ernst Hanisch: Männlichkeiten. Eine andere Geschichte des 20. Jahrhunderts. Böhlau, Wien 2005, ISBN 3-205-77314-4.

- Michael Meuser: Geschlecht und Männlichkeit. Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster. Leske + Budrich, Opladen 1998. ISBN 3-8100-2000-1.

- Ralph J. Poole: Gefährliche Maskulinitäten. Männlichkeit und Subversion am Rande der Kulturen. transcript, Bielefeld 2012, ISBN 978-3-8376-1767-2.

- Horst-Eberhard Richter: Die Krise der Männlichkeit in der unerwachsenen Gesellschaft. Neuauflage. Psychosozial-Verlag, 2006, ISBN 3-89806-570-7.

- Wolfgang Schmale: Geschichte der Männlichkeit in Europa (1450–2000). Böhlau, Wien 2003, ISBN 3-205-77142-7.

- Klaus Theweleit: Männerphantasien. Matthes & Seitz, Berlin 2019, ISBN 978-3-95757-759-7 (zuerst 1977/1978, Roter Stern, Frankfurt am Main).

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Mark Juergensmeyer: Die Welt der Cowboy-Mönche. Terror und Männlichkeit. (PDF; 91 kB) In: Frankfurter Rundschau. 20. April 2004, abgerufen am 5. Oktober 2013.

- Themenausgabe: Männer/Männlichkeit. In: Das Parlament, Nr. 46. Deutscher Bundestag, 8. November 2004, abgerufen am 5. Oktober 2013.

- Broschüre: Männlichkeit. In: Forum Sexualaufklärung und Familienplanung 2/3-1996. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Oktober 1996, abgerufen am 5. Oktober 2013 (zur sexualpädagogischen Jungenarbeit; als PDF downloadbar).

- Blog: XY online. David Houlder, 2013, abgerufen am 5. Oktober 2013 (englisch, Online-Magazin über Männlichkeiten, mit umfassender Bibliographie).

- Themenausgabe: Männlichkeiten. In: Zeithistorische Forschungen 18 (2021), Heft 3, hg. von Cornelia Brink, Olmo Gölz und Nina Verheyen.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck: Einleitung. In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinares Handbuch. Stuttgart 2016, S. 1–10.

- ↑ Todd W. Reeser: Englischsprachige Mannlichkeitsforschung. In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2016, S. 26–41.

- ↑ a b Raewyn Connell (als Robert W. Connell): Der gemachte Mann: Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Springer, Wiesbaden 1999, ISBN 3-8100-1805-8, 91, 205ff..

- ↑ Walter Erhart: Deutschsprachige Männlichkeitsforschung. In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit: Ein interdisziplinäres Handbuch. J.B. Metzler, Stuttgart 2016, ISBN 978-3-476-05196-7, S. 11–72, 15f., doi:10.1007/978-3-476-05196-7_2.

- ↑ Linda R. Owen: Archäologie. In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit. J.B. Metzler, Stuttgart 2016, ISBN 978-3-476-02393-3, S. 73 ff., doi:10.1007/978-3-476-05196-7.

- ↑ Peter Döge: Männlichkeit und Politik. In: Feministische Studien. Band 18, Nr. 2, 1. November 2000, ISSN 2365-9920, S. 87–97, doi:10.1515/fs-2000-0209 (degruyter.com [abgerufen am 26. Januar 2021]).

- ↑ Heike Brabandt: Genderforschung in den Internationalen Beziehungen. In: Handbuch Internationale Beziehungen. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2014, ISBN 978-3-531-19954-2, S. 1–23, doi:10.1007/978-3-531-19954-2_20-1 (springer.com [abgerufen am 26. Januar 2021]).

- ↑ Christine Di Stefano: Configurations of Masculinity: A Feminist Perspective on Modern Political Theory. Cornell University Press, 1991, ISBN 0-8014-9765-5, doi:10.7591/j.ctvv4169t.

- ↑ Bettina Lösch: Feministische politische Theorie und politische Bildung: Staat, Demokratie und Politik aus kritischer gesellschaftstheoretischer Perspektive. In: Politische Bildung meets Politische Theorie. Nomos, 2017, ISBN 978-3-8487-3901-1, S. 357–376 (nomos-elibrary.de [abgerufen am 26. Januar 2021]).

- ↑ Birgit Sauer: „Trouble in Politics“. Ein Überblick über politikwissenschaftliche Geschlechterforschung. In: Politische Bildung und Geschlechterverhältnis. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2000, ISBN 3-663-11076-1, S. 123–150, doi:10.1007/978-3-663-11076-7_6.

- ↑ Gabriele Wilde, Christiane Bomert: Politikwissenschaft: feministische Positionen, Debatten und aktuelle Entwicklungen. In: Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung (= Geschlecht und Gesellschaft). Springer Fachmedien, Wiesbaden 2019, ISBN 978-3-658-12496-0, S. 663–671, doi:10.1007/978-3-658-12496-0_132.

- ↑ Parpart, Jane L., Zalewski, Marysia.: Introduction. In: Parpart, Jane L., Zalewski, Marysia. (Hrsg.): Rethinking the man question : sex, gender and violence in international relations. Zed Books, London 2008, ISBN 978-1-84813-342-6, S. 1–22.

- ↑ Paul Kirby, Marsha Henry: Rethinking Masculinity and Practices of Violence in Conflict Settings. In: International Feminist Journal of Politics. Band 14, Nr. 4, Dezember 2012, ISSN 1461-6742, S. 445–449, doi:10.1080/14616742.2012.726091 (tandfonline.com [abgerufen am 26. Januar 2021]).

- ↑ Ulrich Overdieck: Männliche Überlegenheitsvorstellungen in der rechtsextremen Ideologie. In: Dossier Rechtsextremismus. Bundeszentrale für politische Bildung, 2014, abgerufen am 26. Januar 2021.

- ↑ Judith Goetz: Gender und Rechtsextremismus. In: Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit (Hrsg.): Rechtsextremismus Band 3, Geschlechterreflektierte Perspektiven. Band 3. Mandelbaum, Wien 2019, ISBN 978-3-85476-683-4, S. 24–58, hier: S. 42ff..

- ↑ Robert Claus, Esther Lehnert und Yves Müller: Einleitung. In: Robert Claus (Hrsg.): "Was ein rechter Mann ist ..." Männlichkeiten im Rechtsextremismus. Karl Dietz, Berlin 2010, ISBN 978-3-320-02241-9.

- ↑ Heribert Schniedel: Angry White Men: Männlichkeit(en) und Rechtsextremismus. In: Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit (Hrsg.): Rechtsextremismus Band 3, Geschlechterreflektierte Perspektiven. Band 3. Mandelbaum, Wien 2019, ISBN 978-3-85476-683-4.

- ↑ Wolfgang Wippermann: Skandal im Jagdschloss Grunewald. Männlichkeit und Ehre im deutschen Kaiserreich. Berlin 2010, S. 119 ff.

- ↑ Jürgen Budde, Christine Thon, Katharina Walgenbach: Männlichkeiten – Geschlechterkonstruktionen in pädagogischen Institutionen. In: Jürgen Budde, Christine Thon, Katharina Walgenbach (Hrsg.): Männlichkeiten – Geschlechterkonstruktionen in pädagogischen Institutionen. Barbara Budrich, Opladen 2014, ISBN 978-3-8474-0168-1, S. 11–26, hier insb. S. 17.

- ↑ Doro-Thea Chwalek, Miguel Diaz, Ulrike Graff, Susann Fegter: Jungen und Pädagogik – Perspektiven auf ein neues und altes Thema. Zur Einleitung. In: Jungen – Pädagogik: Praxis und Theorie von Genderpädagogik (= Kinder, Kindheiten, Kindheitsforschung). Springer Fachmedien, Wiesbaden 2013, ISBN 978-3-531-94290-2, S. 11–19, S. 11f., doi:10.1007/978-3-531-94290-2_1.

- ↑ Jürgen Budde: Schule im Spannungsfeld von kultureller Passung, Habitus, Kapitalien und Schulkultur. Oder: Was kann Bourdieu zu einem Verständnis des Zusammenhang von Bildungs(miss)erfolgen und Geschlecht leisten? In: Jungen – Pädagogik: Praxis und Theorie von Genderpädagogik (= Kinder, Kindheiten, Kindheitsforschung). Springer Fachmedien, Wiesbaden 2013, ISBN 978-3-531-94290-2, S. 23–33, doi:10.1007/978-3-531-94290-2_2.

- ↑ Holger Brandes: Psychologie. In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2016, S. 178–192.

- ↑ Jacey Fortin: Traditional Masculinity Can Hurt Boys, Say New A.P.A. Guidelines (Published 2019). In: The New York Times. 10. Januar 2019, ISSN 0362-4331 (nytimes.com [abgerufen am 9. Januar 2021]).

- ↑ American Psychological Association: A Closer Look at the APA Guidelines for Psychological Practice with Boys and Men. 2017, abgerufen am 9. Januar 2021 (englisch).

- ↑ a b Stephanie Pappas: APA issues first-ever guidelines for practice with men and boys. In: Monitor on Psychology. American Psychologists Assocation, 2017, abgerufen am 9. Januar 2021 (englisch).

- ↑ Ronald F. Levant, Y. Joel Wong: Introduction: Maturation of the psychology of men and masculinities. In: The psychology of men and masculinities. American Psychological Association, Washington 2017, ISBN 978-1-4338-2690-0, S. 3–11, doi:10.1037/0000023-001 (apa.org [abgerufen am 9. Januar 2021]).

- ↑ Ronald Levant, Katherine Richmond: A Review of Research on Masculinity Ideologies Using the Male Role Norms Inventory. In: The Journal of Men's Studies. Band 15, Nr. 2, 1. Mai 2007, ISSN 1060-8265, S. 130–146, doi:10.3149/jms.1502.130 (sagepub.com [abgerufen am 9. Januar 2021]).

- ↑ American Psychological Association: Guidelines for Psychological Practice With Boys and Men. (PDF) 2017, abgerufen am 9. Januar 2021 (englisch).

- ↑ a b c d Markus Schubert: Biomedizin: Humanmedizin und Humanbiologie. In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2016, S. 82–93.

- ↑ a b c Richard A. Lippa: Gender, Nature, and Nurture. 2. Auflage. Routledge, 2005, ISBN 1-4106-1294-5, S. (a) 153 f. (b) 150–152 (c) 88, doi:10.4324/9781410612946.

- ↑ Evolutionary Thought in Psychology. Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK 2004, ISBN 0-470-77384-7, S. 150, doi:10.1002/9780470773840.

- ↑ Subrena E. Smith: Is Evolutionary Psychology Possible? In: Biological Theory. Band 15, Nr. 1, März 2020, ISSN 1555-5542, S. 39–49, doi:10.1007/s13752-019-00336-4.

- ↑ Cordelia Fine: Is There Neurosexism in Functional Neuroimaging Investigations of Sex Differences? In: Neuroethics. Band 6, Nr. 2, 1. August 2013, ISSN 1874-5504, S. 369–409, doi:10.1007/s12152-012-9169-1.

- ↑ Gina Rippon: The gendered brain: the new neuroscience that shatters the myth of the female brain. The Bodley Head, London 2019, ISBN 978-1-84792-475-9.

- ↑ Richard A. Lippa: Sex Differences in Personality Traits and Gender-Related Occupational Preferences across 53 Nations: Testing Evolutionary and Social-Environmental Theories. In: Archives of Sexual Behavior. Band 39, Nr. 3, 1. Juni 2010, ISSN 1573-2800, S. 619–636, doi:10.1007/s10508-008-9380-7 (Zitiert nach Schubert 2016, S. 87).

- ↑ Marco Del Giudice, Tom Booth, Paul Irwing: The Distance Between Mars and Venus: Measuring Global Sex Differences in Personality. In: PLOS ONE. 7. Jahrgang, Nr. 1, 4. Januar 2012, ISSN 1932-6203, S. e29265, doi:10.1371/journal.pone.0029265, PMID 22238596, PMC 3251566 (freier Volltext), bibcode:2012PLoSO...729265D.

- ↑ a b Franziska Bergmann, Jennifer Moos: Männer und Geschlecht. In: FZG – Freiburger Zeitschrift für GeschlechterStudien. Band 13, Nr. 21, 15. Oktober 2007, ISSN 2196-4459, 21 (budrich-journals.de [abgerufen am 31. Januar 2021]).

- ↑ Jonathan A. Allan: Queer theory and critical masculinity studies. In: Routledge International Handbook of Masculinity Studies. 1. Auflage. Routledge, Abingdon, Oxon 2019, ISBN 978-1-315-16516-5, S. 72–81, doi:10.4324/9781315165165-7.

- ↑ Jack Halberstam (als Judith Halberstam): Female masculinity. Duke University Press, Durham 1998, ISBN 0-8223-2226-9, S. 2.

- ↑ Forster, Edgar: Rezension zu: C. Hämmerle u. a. (Hrsg.): Krise(n) der Männlichkeit. Abgerufen am 27. Januar 2021.

- ↑ Edgar Forster: Männliche Resouveränisierungen. In: Feministische Studien. Band 24, Nr. 2, 1. November 2006, ISSN 2365-9920, S. 193–207, S. 200f., doi:10.1515/fs-2006-0204 (degruyter.com [abgerufen am 27. Januar 2021]).

- ↑ Claudia Opitz-Belakhal: „Krise der Männlichkeit“ – ein nützliches Konzept der Geschlechtergeschichte? In: L’Homme. Band 19, Nr. 2, Januar 2008, ISSN 2194-5071, doi:10.7767/lhomme.2008.19.2.31 (degruyter.com [abgerufen am 27. Januar 2021]).

- ↑ Jürgen Martschukat, Olaf Stieglitz: "Es ist ein Junge!" Einführung in die Geschichte der Männlichkeiten in der Neuzeit. edition diskord, Tübingen 2005, ISBN 3-89295-760-6, S. 82.

- ↑ John Beynon: Masculinities and culture. Open University, Philadelphia, Pa. 2002, ISBN 1-281-13166-0, hier: S. 95f..

- ↑ Birgit Sauer: Anti-feministische Mobilisierung in Europa. Kampf um eine neue politische Hegemonie? In: Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft. Band 13, Nr. 3, 1. September 2019, ISSN 1865-2654, doi:10.1007/s12286-019-00430-8.

French

French Deutsch

Deutsch